小青龙/

波纹龙虾Panulirus homarus

生物学分类Biota / 生物区Neomura / 新壁总域Eukaryota / 真核域Animalia / 动物界Eumetazoa / 真后生动物亚界Ecdysozoa / 蜕皮动物总门Arthropoda / 节肢动物门Crustacea / 甲壳亚门Malacostraca / 软甲纲Eumalacostraca / 真软甲亚纲Eucarida / 真虾总目Decapoda / 十足目Pleocyemata / 腹胚亚目Achelata / 无螯下目Palinuridae / 龙虾科Panulirus / 龙虾属Panulirus homarus / 波纹龙虾

中文学名

精简详细

…>十足目>龙虾科>龙虾属>波纹龙虾

特性标签 咸水环境

咸水环境 有市售

有市售 具食用价值

具食用价值 中国有分布

中国有分布

aaa

简介

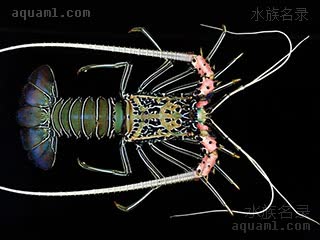

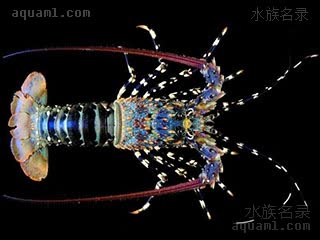

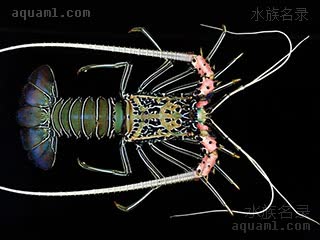

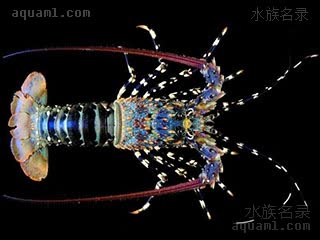

Panulirus homarus/波纹龙虾在国内市场通常被叫作小青龙。

暂未整理资料。

以下为Pleocyemata/腹胚亚目虾类的通用描述。

腹胚亚目是1963年由马丁·布尔肯罗德(Martin Burkenroad)提出的。通过引入腹胚亚目,布尔肯罗德使用单系群的Dendrobranchiata/枝鳃亚目(明虾)和腹胚亚目取代了过去分类中的爬行亚目和游泳亚目。腹胚亚目目包括了此前的爬行亚目中的所有动物以及Stenopodidea/猬虾下目和Caridea/真虾下目中的所有动物,也就是各种虾类、寄居蟹类、蟹类。

这些物种共同的特点是有育卵的行为,而明虾是直接将卵释入水中。故而分类上比爬行亚目和游泳亚目的分类更为清晰。

这些物种多数可供食用,是经济意义最大的一类甲壳动物。

以下摘自《ALA》,由ClaudeAI翻译:

小青龙是一种生活在印度洋和太平洋沿岸的龙虾。它生活在浅水区,以棕色贻贝Perna perna为食。其体长通常为20-25厘米(7.9-9.8英寸)。除了深绿色的原亚种外,还有两个红色亚种,一个分布在阿拉伯半岛周围,另一个分布在南非周围。它是小规模渔业的捕捞对象。

分布状况:小青龙分布在印度洋及西太平洋地区,从东非沿印度洋海岸,远至马来群岛,然后沿太平洋海岸向北至日本,向南至澳洲、新喀里多尼亚,可能延伸至马克萨斯群岛/Marquesas Islands。

小青龙生活在浅水区,通常在1-5米(3英尺3英寸-16英尺5英寸)深的水域,包括在碎浪区的岩石间,但偶尔也会出现在90米(300英尺)深的浑浊水域。

描述:小青龙的体长可达31厘米(12英寸),甲壳长度可达12厘米(4.7英寸),但平均体长在20-25厘米(8-10英寸)之间。

体色存在变异,与其他形态学差异相对应;大多数个体呈深绿色,腹部节片凹槽中仅有很小的鳞片。其他个体呈红色,腹部节片凹槽中的纹饰更为显著。绿色形态被称为microsculpta型,红色形态被称为megasculpta型。

亚种

小青龙有三个亚种,根据动物的microsculpta型和megasculpta型之间的显著差异来区分。林奈最初对该物种的描述是基于microsculpta材料,因此原亚种Panulirus h. homarus用于该亚种。它遍布于该物种的整个分布区域。megasculpta型出现在两个不同的地理区域,每个区域都被认为是一个独立的亚种:Panulirus h. megasculpta分布在南阿拉伯和索科特拉岛/Socotra,而Panulirus h. rubellus分布在马达加斯加和南非沿岸。

生态学:小青龙是夜行性和群居性物种。它主要以棕色贻贝Perna perna为食。

在南非,它是无爪水獭的主要猎物之一。

渔业:在南非,小青龙在1969年之前只是小规模渔业的对象,直到一家公司成立开始对其进行商业开发。它也是泰米尔纳德邦和喀拉拉邦(印度)龙虾渔业中最重要的龙虾物种,尽管在东非,它是较少见的物种之一;索马里的年捕获量约为120吨。它也在菲律宾、台湾和泰国被捕捞。越南的龙虾养殖业是基于野生幼体的养成。在澳洲,孵化场技术已准备实现商业化。

分类历史:小青龙最初由卡尔·林奈在1758年的<<物种系统>>中命名为Cancer homarus,这是动物命名法的起点。原始描述仅为"[Cancer] macrourus, thorace antrorsum aculeato, manibus adactylis",模式产地为Mari Asiatico。选模式标本是1705年格奥尔格·埃伯哈德·伦菲乌斯在<<安汶珍品室>>中发表的一幅水彩画中的动物。原始标本曾在代尔夫特市市长亨利库斯·达奎特的收藏中,现已遗失,但插图仍然保存,现藏于阿姆斯特丹的热带博物馆。尽管林奈给出的位置很模糊,但插图说明清楚表明标本来自印度尼西亚的安汶/Ambon。

亨利·米尔恩-爱德华兹的物种Palinurus spinosus可能是小青龙的主观同物异名。他的描述可能适用于小青龙、Panulirus interruptus和Panulirus regius中的任何一种,但他描述的颜色最接近小青龙。

催更

排行榜

易淆物种

杂色龙虾 - 白须龙虾

Panulirus versicolor幼体第二对触角(最大的那对)为白色,成体时变为粉色。

波纹龙虾 - 小青龙

Panulirus homarus胸足呈斑点状,头胸甲前端和眼柄间具鲜艳之橘色和蓝色斑纹。

锦绣龙虾 - 七彩龙虾

Panulirus ornatus第一触角,和步足上具有淡黄色和黑色的环纹。鱼友评论